創薬を取り巻く環境は、モダリティや基盤技術の多様化、DXの普及などにより変化し、新薬開発に関わる技術は複雑さを増しています。このような創薬技術の高度化や難易度の上昇に対し、当社は新たな創薬戦略を推進し、創薬イノベーションに挑戦することにより医療ニーズに応える価値の高い新薬を継続的に創出し、人々の健康に貢献することを目指しています。

具体的な成果として、2025年3月には自社創製品である「KRP-M223」をノバルティスに導出しました。グローバルでの開発が進み、この製品が世界中のより多くの患者さんに貢献できることを強く願っています。

今後も当社のコア技術である低分子創薬に加え、外部の新規技術を積極的に活用することで、新たな価値を持つ新薬の創出に取り組んでいきます。また外部機関との積極的な連携を通じて、研究者の専門性向上や視野の拡大といった人材育成にも注力し、長期ビジョン「Vision 110」の実現を目指します。

環境変化

- 創薬の高度化・難易度の上昇、費用の高騰

- 創薬モダリティや基盤技術の多様化・複雑化

- デジタル技術の進化と普及

機会

- 基礎研究技術の進展による創薬研究機会の拡充

- オープンイノベーション活発化による研究の加速

- ビッグデータやAI活用による研究開発の効率化

- デジタル技術による治療選択肢の拡大

リスク

- 研究技術の発展や環境変化加速による競合環境の激化

- 治験(臨床試験)及び新薬承認の厳格化による開発費用の高騰

- 薬価制度改革による市場の縮小と事業性への影響

中期経営計画 「Vision 110 -Stage 1-」の取り組み

事業戦略医療ニーズに応える価値の高い新薬の創出力強化

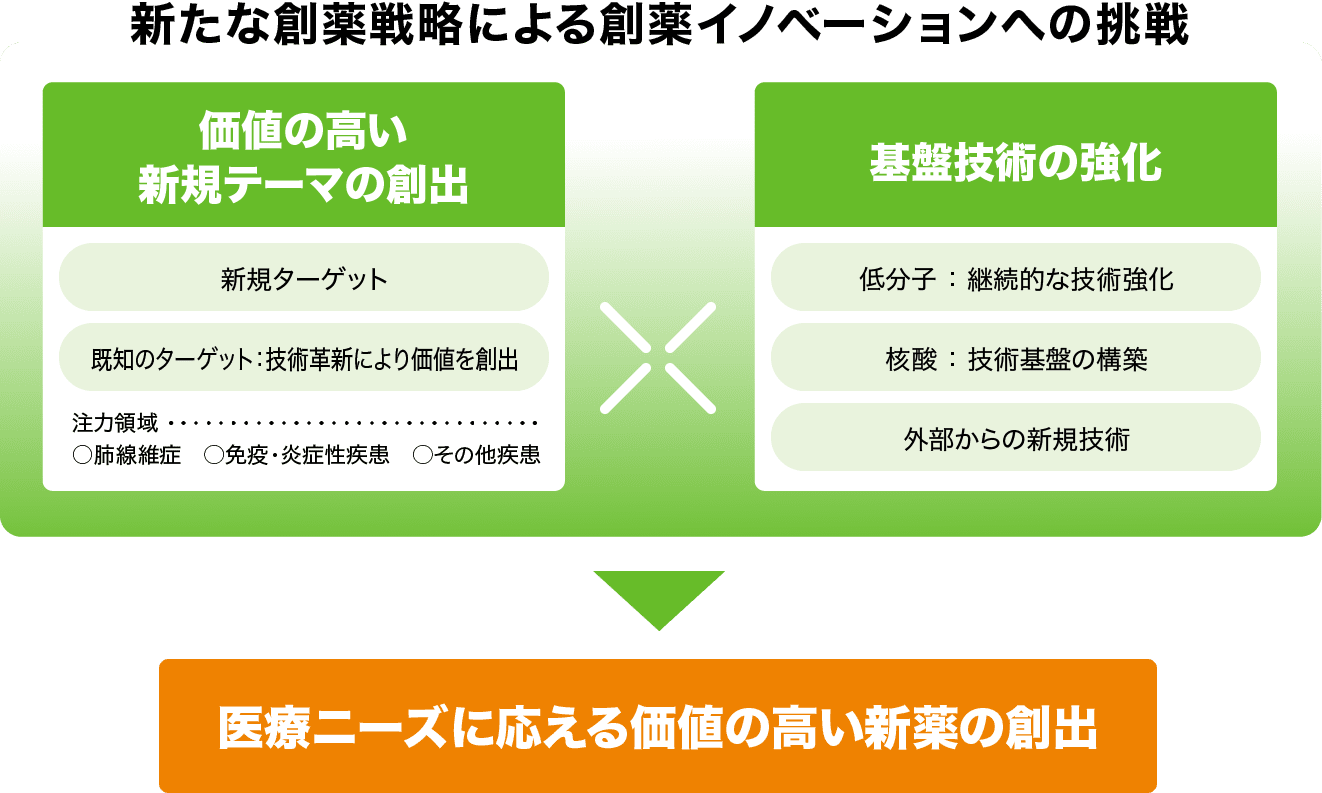

新たな創薬戦略による創薬イノベーションへの挑戦

- 薬剤貢献度の低い疾患に対する創薬に加え、課題がある既存治療に対しては新規技術による創薬に取り組む

- 創薬技術と疾患研究の組み合わせにより価値の高い新薬を創出する

- 創薬技術については、低分子創薬に加え、核酸創薬と外部新規技術にも取り組む

- 疾患研究については、疼痛領域、自己免疫疾患領域などを注力領域として取り組む

新たな創薬戦略

中核事業である新医薬品事業では、新薬の継続的な創出が重要課題となっています。課題解決には創薬テーマの創出、及び将来の製品像を見据えた研究開発戦略を策定することが必要不可欠であると認識し、そのための組織機能を強化しました。

創薬技術と疾患研究(創薬ターゲット)の組み合わせにより新たな価値を創出する“創薬イノベーション”に挑戦しています。薬剤貢献度の低い疾患に対する創薬に加え、既存治療に課題がある疾患に対しても新技術によって臨床的意義を生み出す創薬にも取り組み、アンメットメディカルニーズに応える価値創出に向けた研究開発を行っています。

また当社の創薬力を最大限に発揮できるよう、特定の創薬研究領域(疼痛、自己免疫疾患など)に経営資源を集中させることで、より効果的に創薬テーマの創出と推進を図っていきます。当社の創薬力が実を結び、2025年3月には自社創薬品である「KRP-M223」をノバルティスに導出しました。今後のグローバル開発の進展を期待しています。

外部機関との連携強化と研究テーマの創出

創薬技術においては、自社のコア技術である低分子創薬のさらなる強化に加え、核酸創薬等の検討や、外部技術の積極的な活用に取り組んでいます。2024年1月にはベネイノテクノロジーズと共同研究契約を締結し、同社が有する次世代ペプチド探索技術を用いた機能性ジスルフィドリッチペプチド(DRP)を取得するプログラムを実施しています。

自社の技術やアイディアに留まらず、外部の優れた研究や技術を積極的に取り入れることで、新たな価値を持つ新薬の創出を目指します。

当社では価値創出に向けた研究テーマの出口戦略を策定し検証することで、研究テーマの選択と集中を徹底しています。探索研究の初期段階では、目指す治療プロファイルとそれを達成するための科学的アプローチを重視して創薬活動を進めています。またリード最適化研究以降は、目指す製品像を基にGo、No Goの判断を行っています。

導入による開発パイプラインの拡充と価値を最大化する開発戦略・メディカル戦略

関係各部との連携をこれまで以上に強化し、導入候補品の評価・獲得スピードを向上させるとともに開発候補品については、新規臨床評価法や治療ストラテジーを常に意識し、独自性の観点も取り入れながら開発戦略を立案しています。

今後、導入品を含め開発パイプラインを拡充していく中で、モダリティの多様化やグローバルな展開が想定されます。これらに対応するべく、独自の戦略立案とともにレギュラトリー機能についても強化していきます。

創薬研究拠点

探索初期段階の研究から開発研究までの全ての研究拠点を集約し設立した、わたらせ創薬センターでは、薬理、合成、安全性、薬物動態及び製剤・分析の研究分野が効率的かつ連携のとれた体制で創薬研究を進めています。各分野に精通した研究者は、組織の枠を超えたチームで研究活動を行う体制により、研究開発のスピードアップと質の向上を図っています。